HAI, apa kabarmu di hari merdeka ke-76 tahun ini?

Semoga kabarmu baik dengan jiwa merdeka yang masih bersemayam di dalam dirimu.

Jiwa merdeka perlu kita hidupi di tengah makin terbatasnya kita karena situasi akhir-akhir ini.

Nyaris dua tahun kita dalam situasi pandemi. Kemerdekaan dalam arti bisa melakukan apa saja tidak mudah kita dapati.

Berbagai pembatasan dan keterbatasan membuat kemerdekaan kita tidak bisa kita ekspresikan.

Kita sadar, kemerdekaan kita terbatas dan dibatasi selama pandemi. Ketika hendak diekspresikan tetapi membahayakan orang lain, kemerdekaan kita tidak layak dinyatakan.

Jika hendak mengekspresikan kemerdekaan, perlu mempertimbangkan kemerdekaan orang lain yang terganggu atau justru dalam ancaman.

Itu kenapa kita yang tampak sehat-sehat saja atau tanpa gejala tetap wajib taat pada protokol kesehatan yang membatasi kemerdekaannya selama pandemi.

Tidak hanya karena pendemi. Di era digital, kemerdekaan kita semakin hari semakin tampak seperti ilusi.

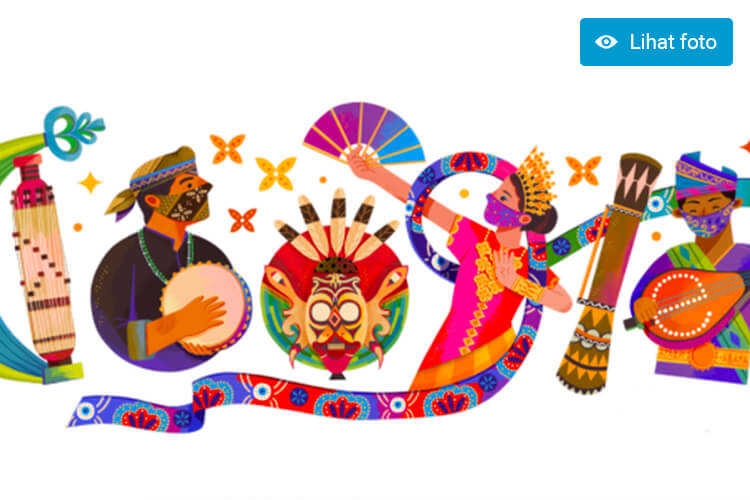

Jika masih ragu akan ilusi kemerdekaan ini, coba pejamkan mata sebentar. Google Doodle hari ini tampilkan tema Hari Kemerdekaan Indonesia(screenshoot) Ingatlah dan telusuri pilihan yang kamu anggap paling merdeka atau bebas hari-hari ini.

Memilih berita? Memilih perabot rumah? Memilih sepeda? Membeli sepatu? Membeli jajanan via aplikasi? Mengunggah atau memberi komentar di media sosial?

Yakin kamu merdeka? Yakin kamu bebas saat memilih dan melakukannya?

Ada algoritma yang membuat kita tampak merdeka padahal perilaku dan pilihan-pilihan kita sudah diantisipasi olehnya. Kita tidak bisa keluar dari kendali antisipasi itu.

Kok bisa? Bisa! Karena kita kerap tanpa sadar dan sadar sepenuhnya menyerahkan diri lewat beragam data dan cuma-cuma.

Karena itu, di era serba terbuka ini, kita kemudian dipasung dan dihancurkan oleh keterbukaan itu sendiri.

Perlawanan atas situasi ini coba dilakukan dengan pijakan keyakinan privacy is power.

Banyak anjuran disampaikan. Untuk bahagia dalam hal ini lebih merdeka, kita perlu berhati-hati membagi hal-hal yang seharusnya hanya diri kita sendiri saja yang tahu.

Soal kekuatan dalam privacy dan bagaimana bisa lebih bahagia lantaran lebih merdeka, secara tidak langsung saya diingatkan oleh Presiden Joko Widodo.

Peringatan itu disampaikan bukan lewat kata-katanya, tetapi lewat baju Baduy yang dikenakan Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR-RI dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rangka HUT ke-76 RI di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).

Banyak makna bisa dilekatkan untuk pilihan mengenakan baju Baduy yang dipesan dari Kepala Desa Kanekes dan Tokoh Adat Baduy Saija.

Kamis (12/8/2021), baju pesanan terdiri dari baju hitam lengan panjang, iket atau lomar, golok, dan koja, diambil ajudan Presiden. Harganya semua pesanan sekitar Rp 500.000. Menurut Saija, baju pesanan Presiden merupakan baju sehari-hari masyarakat Baduy.

Saija mengemukakan penggunaan iket atau lomar warna biru sebagai pralambang luhur soal ikatan atau persatuan.

Sebagai satu bangsa, kita saling terikat, bersatu untuk ketenteraman, kesejahteraan dan kesuburan.

Iket atau lomar yang dikenakan warga Baduy dan kini dikenakan Presiden adalah lambang dan pernyataan perikatan dan persatuan itu.

Di luar makna atau lambang yang dinyatakan, jika lebih dalam melihat, kearifan hendak dinyatakan dengan baju yang dikenakan masyarakat Baduy.

Menurut pendiri Youth Laboratory Indonesia Mohammad Faisal, kearifan itu tetap relevan untuk dijadikan pijakan di tengah banyak pilihan yang menggugat kemerdekaan kita.

Warga Baduy mengenakan pakaian sesuai fungsi untuk menunjang aktivitas yaitu ke ladang atau melakukan perjalanan jauh.

Pijakan ini berbeda dengan kecenderungan kita akhir-akhir ini. Dengan ilusi kebebasan yang kita miliki, kita memilih dan mengenakan pakaian sebagai tanda.

Karena mengejar tanda, harga lantas tidak terperi. Makin menandakan sesuatu, makin mahal harganya untuk fungsi yang mungkin sama saja melindungi tubuh. Warga Baduy juga tahu persis baju yang dikenakan datang dari mana bahannya dan bagaimana dibuat.

Ada soal etika dan tanggung jawab terhadap lingkungan dalam proses produksi baju warga Baduy.

Sebuah kearifan yang mulai mengemuka akhir-akhir ini di industri busana dunia setelah sebelumnya sangat ekploitatif terhadap tenaga kerja dan lingungan.

Baju Baduy yang itu-itu saja dari sisi desain yang mengikuti fungsi dan warnanya, mengajarkan soal kesederhanaan.

Percakapan soal baju Baduy yang dikenakan Presiden Jokowi di panggung tertinggi kenegaraan dapat dimaknai sebagai ajakan untuk hidup dalam kesederhanaan ini.

Kita diajak untuk melihat hasrat material dan menahannya agar tidak makin konsumtif di tengah kemudahan untuk berperilaku konsumtif karena rayuan digital.

Oya, soal rayuan untuk konsumtif, mengejar tanda bukan fungsi, minggu lalu kita dibuat heboh karena rencana pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Kota Tangerang, Banten.

Dilansir dari data laman https://lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pengadaan pakaian dinas tahun 2021 naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Anggaran pengadaan pakaian tahun 2021 mencapai Rp 675 juta. Anggaran pengadaan pada tahun 2020 hanya Rp 312,5 juta.

Empat merek sebagai tanda disebut untuk anggaran ini yaitu Louis Vuitton untuk pakaian dinas harian (PDH), Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), dan Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL). Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat orang Kanekes atau Suku Badui saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPD dan DPR, Senin (16/8/2021).(YouTube/Sekretariat Presiden)

Jika anggota DPRD Kota Tangerang mengikuti sidang tahunan dan membawa serta hatinya, mereka pasti akan malu melihat baju Baduy yang dikenakan Presiden Jokowi.

Tapi, saya tidak yakin hal ini. Pertama, tidak yakin mereka mengikuti sidang tahunan. Kedua tidak yakin mereka membawa hatinya ketika mengikuti sidang tahunan ini.

Beruntung kehebohan warga akhirnya membatalkan rencana anggaran pengadaan pakaian dinas ini. Tetapi, pembatalan ini lahir karena tekanan, karena paksaan, karena ketakutan.

Pembatalan anggaran pengadaan pakaian dinas lahir bukan karena kemerdekaan dalam memilih untuk berperilaku lebih sederhana, berperilaku seperti rakyat yang diwakilinya.

Entah sampai kapan kita menjalani kutukan ini. Mendapati wakil rakyat atau pejabat yang kerap tidak memiliki hati dalam wujud empati kepada rakyat yang diwakili dan harusnya dilayani.

Ketiadaan hati dalam wujud empati bukan terjadi kali ini saja. Tahun 2008, saya mendapati dengan mata dan kepala sendiri.

Seorang menteri tengah menenteng tas merek LV saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato mengampanyekan mencintai produk-produk dalam negeri.

Tas kemudian ditutup syal saat kampanye diserukan dalam rapat kabinet. Menteri yang tahu diri untuk mencegah orang mengasosiasikan bedanya perkataan dan perbuatan.

Kampanye yang lantang disuarakan ternyata tidak diwujudkan dalam keseharian. Menteri yang sama, di hari berikutnya di Istana Kepresidenan memakai merek-merek lain yang pasti bukan produk dalam negeri.

Juga soal alas kaki. Tak satu pun merek dalam negeri dikenakan para pejabat yang hampir setiap hari meminta rakyat mengenakan produk-produk dalam negeri.

Sedikit perubahan terjadi ketika wartawan mempersoalkan dan menunjukkan merek-merek alas kaki pejabat negeri saat dilepas untuk kegiatan keagamaan.

Bukan mengganti alas kaki dengan merek dalam negeri seperti yang dikampanyekan, para pejabat meminta ajudan membungkus alas kaki dengan kantong kresek supaya mereka asingnya tidak dikenali.

Sungguh respons yang membuat geli selain antipati.

Tetapi, inilah cermin negeri ini. Banyak kekacauan terjadi karena tidak satunya kata dan perbuatan di hampir semua tingkatan.

Banyak yang ngomongnya begini, nyatanya begitu. Kata dan perbuatan tidak satu. Tidak heran jika rakyat berteriak mengingatkan. Tembok-tembok meratapkan kegelisahan.

Pejabat yang punya hati layak untuk mendengarkan. Bukan berlomba-lomba menghapus atau merobohkan tembok-tembok berisi peringatan dan ratapan kegelisahan.

Tahun 2010 hal itu terjadi. Situasinya mirip hari-hari belakangan ini. Sebuah mural di sisi timur Pasar Beringharjo berisi teriakan kegelisahan dan kegigihan rakyat kebanyakan dihapus dan dirobohkan.

Kita tidak ingin ini kembali terulang: pernyataan kegelisahan lewat mural, penghapusan dan perobohan mural ketika itu dinyatakan dan belum didengarkan.

Agar tidak terulang, mari dengan rendah hari saling mendengarkan. Menangkap kegelisahan yang disuarakan di balik tembok-tembok yang membatasi tersampainya pesan.

Salam kemerdekaan,

Download aplikasi Kompas.com dengan klik banner di bawah ini untuk mendapatkan update berita terbaru di ponsel Anda. |

--

Click Here to unsubscribe from this newsletter.